◆Igo 囲碁入門書 囲碁をはじめるにあたって

囲碁は一見すると難しいゲームに見えるかもしれません。

これは、黒と白が

何をやっているか判らないというところに原因があります。

例えば、黒と白を交互に打つ五目並べなら、

私でも簡単に打てると、思うのではないでしょうか?

囲碁に対する敷居の高さ

囲碁と聞くと、難しそう、地味、年寄り臭い、何やっているのかわからない、時間かかりそう、面白くなさそう等、

こういった感想を持たれる方が多いです。

まずは、こういった

敷居が高いという点を払拭します。

| 囲碁と五目並べ、オセロの違い |

|---|

| 違いについて | 囲碁 | 五目並べ | オセロ | 備考 |

|---|

| 先手 | 黒 | 黒 | 黒 | 囲碁も五目並べ、オセロのどれも黒が先手です。 |

|---|

| 打つ場所 | 線と線の交点 | 線と線の交点 | 線と線の間 | 囲碁も五目並べも同じ、オセロとは違う。 |

|---|

| 勝利条件 | 陣地の大きさ | 5目先に並べる | 黒と白の数 | 陣地という意味ではオセロと似ている。 |

|---|

※囲碁も五目並べも、黒と白が交互に打つ。

打つ場所は、盤上の線と線の交点、といった点において一致しており。

違うところは、勝利条件(目的)とそれに附帯するルール(コウ、コミ、セキ、石取り、アゲハマ)くらいのもの。

後は、囲碁も五目並べも大して変わりません。

※陣地の数え方は違いますが、

囲碁もオセロも自分のほうが大きく(多く)なるように打つのは同じです。

※このほか、アタリやシチョウなど、いろいろと囲碁用語がありますが・・・、

こういった囲碁用語は、勝利条件が理解できた後に理解すればOK、優先度はそこまで高くない。

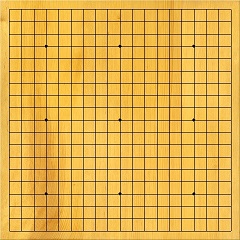

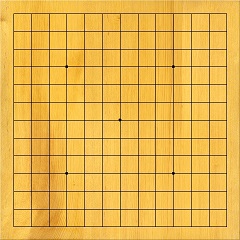

◆Igo 碁盤のサイズは気にしない

囲碁は主に19路盤(ほか6路、9路、13路など)、五目並べは15路盤が使われますが・・・、

碁盤のサイズに特に意味はありません。

碁盤のサイズが小さいほど早く勝負がつくというだけの話です。

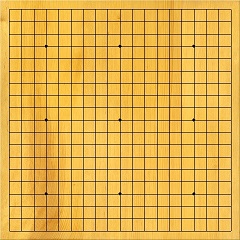

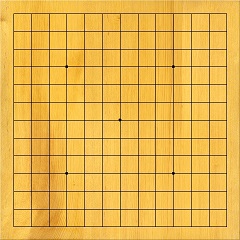

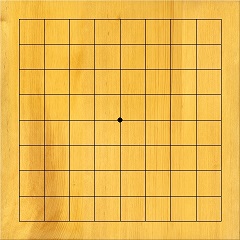

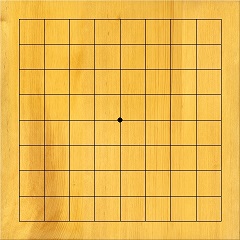

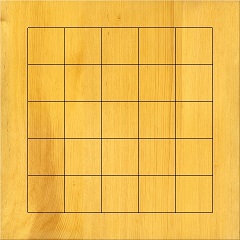

※左から順に、19路盤、13路盤、9路盤、6路盤。

囲碁は線と線の交点に打つゲームのため、

19路盤なら19×19=361か所、打つ場所が存在することになります。

6路盤にまでサイズダウンすると、わずか36か所です。

※余談ですが、上図、黒の点のことを星と呼びます(6路盤には星がない)

そして星の中でも、真ん中にある一点を天元と呼びます。

入門者・初心者さんにおすすめの碁盤

大人の方でしたら、一気に19路からはじめても良いのですが・・・、

ルールを理解するという点においては、6路盤や9路盤の方が優れています。

19路だと、盤が広すぎて、石取りが中々起きなかったり、

終わる(終局)まで時間がかかりすぎたりするといった問題があります。

※子供の場合、途中で飽きてやめてしまうといったこともある。

囲碁のゲームアプリやフリーソフト(無料)

究極的に言うと、習うより慣れろということで、

勝ち負けを度外視して、ソフト相手に打ちまくるのが手っ取り早い。

ブラウザ囲碁ゲーム(cosumi)が練習相手としてはおすすめ。

ボードサイズ8以下がレベル選択もなくお手軽

http://www.cosumi.net/play.html

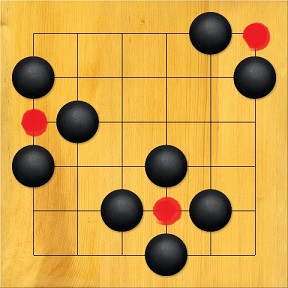

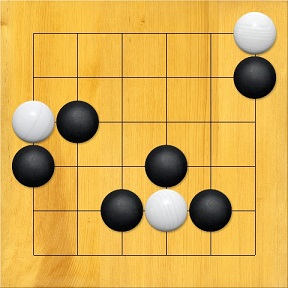

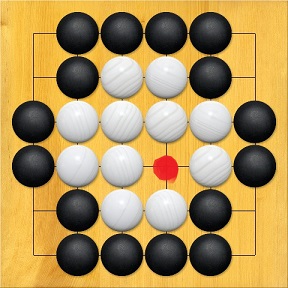

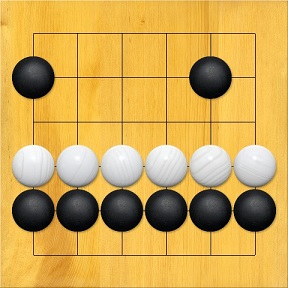

◆Igo 勝利条件、そもそも陣地とは何ぞや?

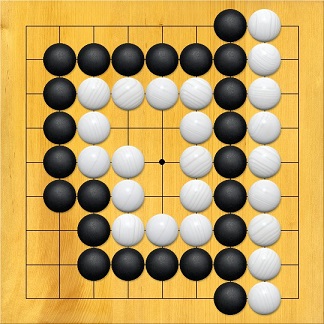

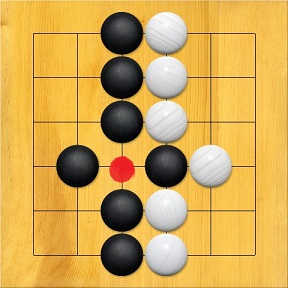

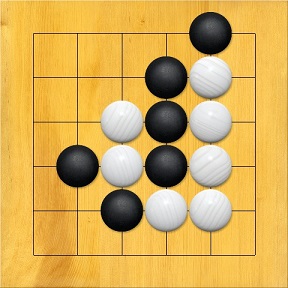

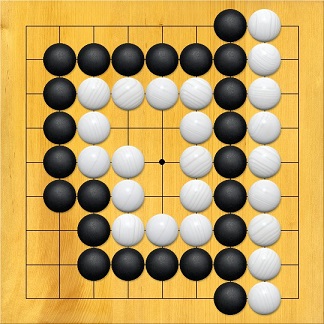

石で

囲っている部分が陣地となります。

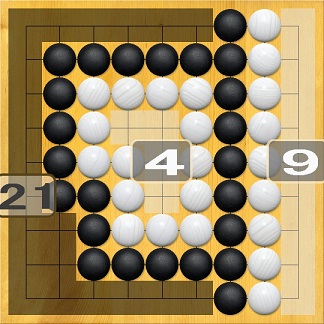

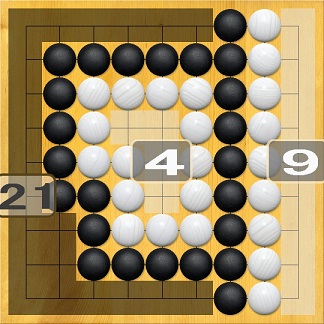

この場合、

黒21目 vs

白が4目と9目(合計13目)

黒が、盤面で8目優勢となります。

※ちなみに囲碁は黒に6目半(6.5目)のコミ出しがあります。

黒が先手分有利になるため、白に対し、6目半のハンデを与えるルールです。

上記の場合、盤面黒8目有利 − コミ6目半 =

黒1.5目有利。

※実戦では、このほかアゲハマや死に石、隅の曲がり四目、セキの部分の扱いも出てきます。

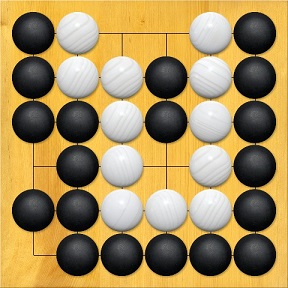

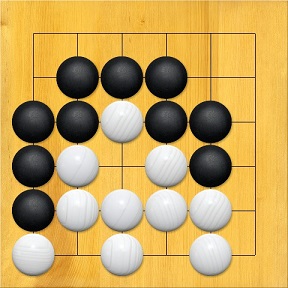

終わり(終局判定)がわからない

上記では、黒の1目半勝ちで勝負が終わっているのですが・・・、

はじめたばかりだと、いつ勝負が終わっているのか判断できません。

真ん中の白は完全に自分の石で囲まれていますが、

ほかの陣地の部分は、

囲いが石以外で作られている部分が存在します。

※この陣地、囲いについて理解するためには、

着手禁止地点、石の生き死にの理解が前提となります。

陣地というのは、二眼生きの延長上にあるもの。

純碁で、石の生き死にを学ぼう

終局判定が判らない場合、純碁で練習しましょう。

http://www.cosumi.net/jungo.html

純碁は、

盤上に残っている石がすべて生き石となるルール、

通常の碁と違い自陣を埋める必要がある点以外は普通の囲碁と同じです。

純碁は、陣地の広さではなく、

盤上にある石の数で勝負するゲーム。

※純碁の場合、石の数を競うため、二眼を残し自陣を埋める形で打ちます(アゲハマ無関係)

囲碁入門書 終局判定を学ぶ

囲碁の超初心者同士の対決動画(初見 vs 初見)ですが、

一向に勝負がつきません。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm222407

囲碁は、陣地の大きさを競うゲームですが、

陣地というものの概念が判っていないと、ゲームとして成り立ちません。

※動画内に出てくる言葉を借りれば・・・、以下のような感じ。

デジョン = 石取り

デジョンした石の数 = アゲハマ

絶対領域 = 置けない場所 = 着手禁止地点

自分の二眼潰し = 埋めんな = 100%生きる石が死んだ

1,000手ルール = そんなものありません。

※中国ルールだと、コミのほか、日本式と数え方がちょっと違うのですが・・・、誤差。

慣れないうちは気にする必要はありません。

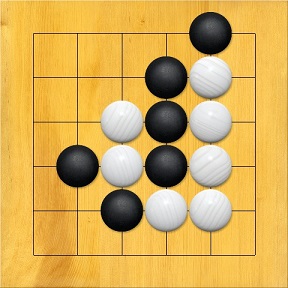

◆Igo 石の生き死にと石の取り方講座

囲碁は、相手の石を

完全に囲んだら取ることができます。

→

※白石がどれもアタリの状況、後一手で取れる状況にすることを「アタリ」、

石を盤上から取ってしまうことを「抜き」と言います。

着手禁止地点について

囲碁では、自殺手を打つことが禁止されています。

前図において白が抜かれた地点、

ここに白石を打つことは出来ません(自殺手禁止)

打った瞬間に取られるという、自殺手の形になっているためです(無駄手ですが、黒は打てます)

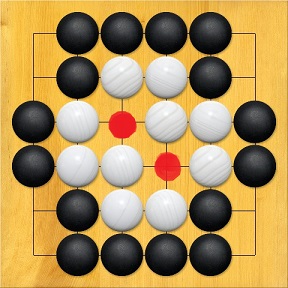

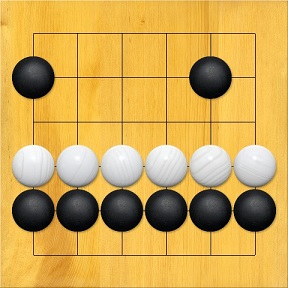

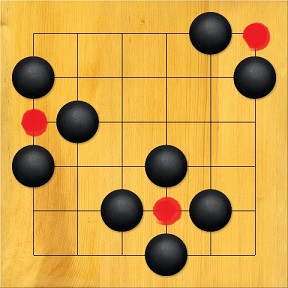

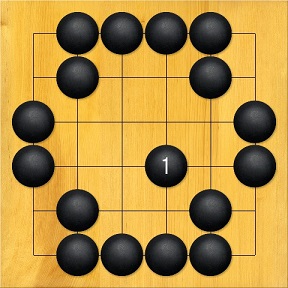

確定生き形 二眼生きについて

このような2つの着手禁止地点を持つ形を二眼と言います。

黒からこれ以上、白に手を出すことが出来ません。

黒が白を完全に囲うことが出来ないため、白生きとなります。

※欠け眼があった場合、それは二眼の眼にはなりません。

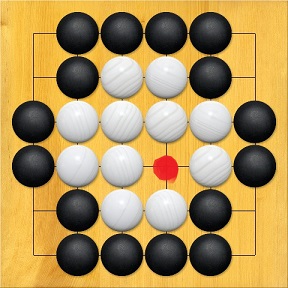

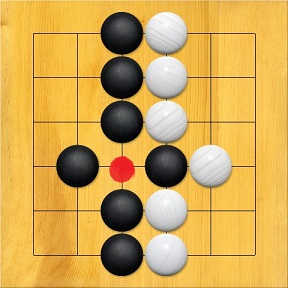

着手禁止地点にならない場合

先ほどの説明から言うと、図の赤点部分は黒の自殺手、着手禁止地点なのですが・・・、

黒の自殺手の形であると共に、

黒が白を完全に囲ってしまう手でもあります。

→

この場合、黒の一手は自殺手と見なされず、白を抜くことが出来ます。

相手の石を抜ける場合、自殺手と見なされることはありません。

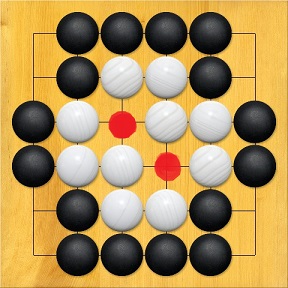

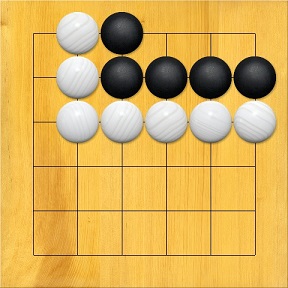

コウによる着手制限について

自殺手のほか、コウの形になると

一時的に着手禁止地点が生じます。

例えば、このような形になったとき・・・、

コウのルールがないと、黒も白もずっと抜き合いを繰り返すことになります。

このため、

自分の石が抜かれた場合、すぐに取り返すことができない。

というルールになっています。

コウのルールは単純だがめんどくさい

囲碁入門者の方にコウの説明をするのはちょっと難しい。

最初は、

こういう着手制限があるんだ位に思っておけばいいです。

※コウの形が生じても、自分の石が抜かれていない場合、すぐに取り返せます。

※自分の石が抜かれても、コウの形でない場合でアタリなら、すぐに取り返せます。

ただし、チベット碁ルールの場合は別。

※一手別のところに打てば、着手禁止の制限がなくなる。

どうしても打ちたい場合には、あらかじめコウ立てを作ったり、コウ材を消費しなければならない。

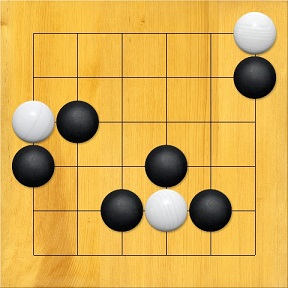

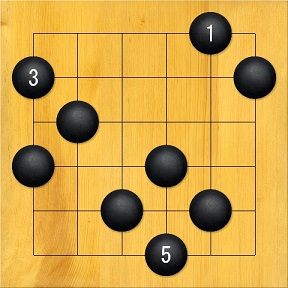

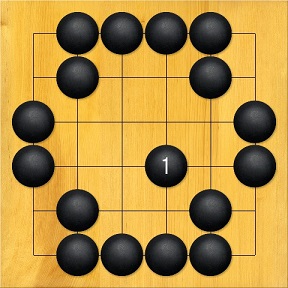

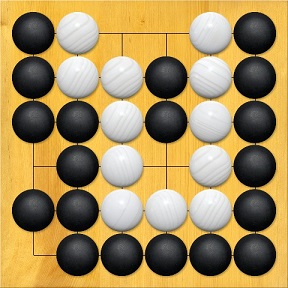

◆Igo 初心者・入門者のための詰碁

囲碁の生き死にを判断するのには、詰め碁やポン碁(ポン抜きゲーム)が有効です。

どうやったら相手の石を取れるか、もしくは自分の石を取られずに済むか、これを覚えましょう。

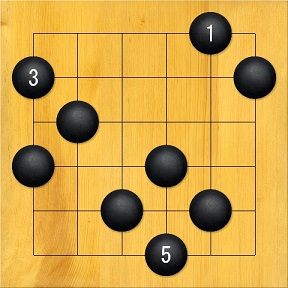

簡単な詰碁問題と解答・解説

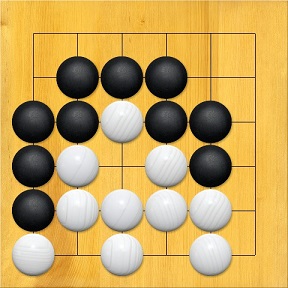

すべて黒先、自分の黒石を生きる または、相手の白石を取って(抜いて)ください。

※二眼生きと、相手陣地内での中生き。

相手の陣地内で生きると、相手の陣地が吹き飛ぶと共に、自分の陣地が増えます。

(場合によっては。厚み問題が生じることもありますが・・・)

※欠け眼を含む二眼もどきと、一手の攻め合い。

相手の大石や種石を潰してください。

※セキ、黒白どちらも手を出せない見合いの状態にしてください。

※三コウによる無勝負(どちらかが妥協すれば回避可能)や隅の四目無条件死などもありますが、

実戦において出てくることはほとんどありません。

どれだけ出てこないかというと、有段者になってからはじめてその形になったという人がいるくらい。

(イッタイドコノダレノコトダロウネ?)

少なくともこれが理解できるなら既に脱初心者の状態です。

TOPに戻る:

囲碁入門講座

※左から順に、19路盤、13路盤、9路盤、6路盤。

囲碁は線と線の交点に打つゲームのため、

19路盤なら19×19=361か所、打つ場所が存在することになります。

6路盤にまでサイズダウンすると、わずか36か所です。

※余談ですが、上図、黒の点のことを星と呼びます(6路盤には星がない)

そして星の中でも、真ん中にある一点を天元と呼びます。

入門者・初心者さんにおすすめの碁盤

大人の方でしたら、一気に19路からはじめても良いのですが・・・、

ルールを理解するという点においては、6路盤や9路盤の方が優れています。

19路だと、盤が広すぎて、石取りが中々起きなかったり、

終わる(終局)まで時間がかかりすぎたりするといった問題があります。

※子供の場合、途中で飽きてやめてしまうといったこともある。

囲碁のゲームアプリやフリーソフト(無料)

究極的に言うと、習うより慣れろということで、

勝ち負けを度外視して、ソフト相手に打ちまくるのが手っ取り早い。

ブラウザ囲碁ゲーム(cosumi)が練習相手としてはおすすめ。

ボードサイズ8以下がレベル選択もなくお手軽 http://www.cosumi.net/play.html

※左から順に、19路盤、13路盤、9路盤、6路盤。

囲碁は線と線の交点に打つゲームのため、

19路盤なら19×19=361か所、打つ場所が存在することになります。

6路盤にまでサイズダウンすると、わずか36か所です。

※余談ですが、上図、黒の点のことを星と呼びます(6路盤には星がない)

そして星の中でも、真ん中にある一点を天元と呼びます。

入門者・初心者さんにおすすめの碁盤

大人の方でしたら、一気に19路からはじめても良いのですが・・・、

ルールを理解するという点においては、6路盤や9路盤の方が優れています。

19路だと、盤が広すぎて、石取りが中々起きなかったり、

終わる(終局)まで時間がかかりすぎたりするといった問題があります。

※子供の場合、途中で飽きてやめてしまうといったこともある。

囲碁のゲームアプリやフリーソフト(無料)

究極的に言うと、習うより慣れろということで、

勝ち負けを度外視して、ソフト相手に打ちまくるのが手っ取り早い。

ブラウザ囲碁ゲーム(cosumi)が練習相手としてはおすすめ。

ボードサイズ8以下がレベル選択もなくお手軽 http://www.cosumi.net/play.html

この場合、黒21目 vs 白が4目と9目(合計13目)

黒が、盤面で8目優勢となります。

※ちなみに囲碁は黒に6目半(6.5目)のコミ出しがあります。

黒が先手分有利になるため、白に対し、6目半のハンデを与えるルールです。

上記の場合、盤面黒8目有利 − コミ6目半 = 黒1.5目有利。

※実戦では、このほかアゲハマや死に石、隅の曲がり四目、セキの部分の扱いも出てきます。

終わり(終局判定)がわからない

上記では、黒の1目半勝ちで勝負が終わっているのですが・・・、

はじめたばかりだと、いつ勝負が終わっているのか判断できません。

真ん中の白は完全に自分の石で囲まれていますが、

ほかの陣地の部分は、囲いが石以外で作られている部分が存在します。

※この陣地、囲いについて理解するためには、

着手禁止地点、石の生き死にの理解が前提となります。

陣地というのは、二眼生きの延長上にあるもの。

純碁で、石の生き死にを学ぼう

終局判定が判らない場合、純碁で練習しましょう。 http://www.cosumi.net/jungo.html

純碁は、盤上に残っている石がすべて生き石となるルール、

通常の碁と違い自陣を埋める必要がある点以外は普通の囲碁と同じです。

純碁は、陣地の広さではなく、盤上にある石の数で勝負するゲーム。

※純碁の場合、石の数を競うため、二眼を残し自陣を埋める形で打ちます(アゲハマ無関係)

囲碁入門書 終局判定を学ぶ

囲碁の超初心者同士の対決動画(初見 vs 初見)ですが、一向に勝負がつきません。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm222407

囲碁は、陣地の大きさを競うゲームですが、

陣地というものの概念が判っていないと、ゲームとして成り立ちません。

※動画内に出てくる言葉を借りれば・・・、以下のような感じ。

デジョン = 石取り

デジョンした石の数 = アゲハマ

絶対領域 = 置けない場所 = 着手禁止地点

自分の二眼潰し = 埋めんな = 100%生きる石が死んだ

1,000手ルール = そんなものありません。

※中国ルールだと、コミのほか、日本式と数え方がちょっと違うのですが・・・、誤差。

慣れないうちは気にする必要はありません。

この場合、黒21目 vs 白が4目と9目(合計13目)

黒が、盤面で8目優勢となります。

※ちなみに囲碁は黒に6目半(6.5目)のコミ出しがあります。

黒が先手分有利になるため、白に対し、6目半のハンデを与えるルールです。

上記の場合、盤面黒8目有利 − コミ6目半 = 黒1.5目有利。

※実戦では、このほかアゲハマや死に石、隅の曲がり四目、セキの部分の扱いも出てきます。

終わり(終局判定)がわからない

上記では、黒の1目半勝ちで勝負が終わっているのですが・・・、

はじめたばかりだと、いつ勝負が終わっているのか判断できません。

真ん中の白は完全に自分の石で囲まれていますが、

ほかの陣地の部分は、囲いが石以外で作られている部分が存在します。

※この陣地、囲いについて理解するためには、

着手禁止地点、石の生き死にの理解が前提となります。

陣地というのは、二眼生きの延長上にあるもの。

純碁で、石の生き死にを学ぼう

終局判定が判らない場合、純碁で練習しましょう。 http://www.cosumi.net/jungo.html

純碁は、盤上に残っている石がすべて生き石となるルール、

通常の碁と違い自陣を埋める必要がある点以外は普通の囲碁と同じです。

純碁は、陣地の広さではなく、盤上にある石の数で勝負するゲーム。

※純碁の場合、石の数を競うため、二眼を残し自陣を埋める形で打ちます(アゲハマ無関係)

囲碁入門書 終局判定を学ぶ

囲碁の超初心者同士の対決動画(初見 vs 初見)ですが、一向に勝負がつきません。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm222407

囲碁は、陣地の大きさを競うゲームですが、

陣地というものの概念が判っていないと、ゲームとして成り立ちません。

※動画内に出てくる言葉を借りれば・・・、以下のような感じ。

デジョン = 石取り

デジョンした石の数 = アゲハマ

絶対領域 = 置けない場所 = 着手禁止地点

自分の二眼潰し = 埋めんな = 100%生きる石が死んだ

1,000手ルール = そんなものありません。

※中国ルールだと、コミのほか、日本式と数え方がちょっと違うのですが・・・、誤差。

慣れないうちは気にする必要はありません。

→

→  ※白石がどれもアタリの状況、後一手で取れる状況にすることを「アタリ」、

石を盤上から取ってしまうことを「抜き」と言います。

着手禁止地点について

囲碁では、自殺手を打つことが禁止されています。

※白石がどれもアタリの状況、後一手で取れる状況にすることを「アタリ」、

石を盤上から取ってしまうことを「抜き」と言います。

着手禁止地点について

囲碁では、自殺手を打つことが禁止されています。

前図において白が抜かれた地点、ここに白石を打つことは出来ません(自殺手禁止)

打った瞬間に取られるという、自殺手の形になっているためです(無駄手ですが、黒は打てます)

確定生き形 二眼生きについて

このような2つの着手禁止地点を持つ形を二眼と言います。

前図において白が抜かれた地点、ここに白石を打つことは出来ません(自殺手禁止)

打った瞬間に取られるという、自殺手の形になっているためです(無駄手ですが、黒は打てます)

確定生き形 二眼生きについて

このような2つの着手禁止地点を持つ形を二眼と言います。

黒からこれ以上、白に手を出すことが出来ません。

黒が白を完全に囲うことが出来ないため、白生きとなります。

※欠け眼があった場合、それは二眼の眼にはなりません。

着手禁止地点にならない場合

先ほどの説明から言うと、図の赤点部分は黒の自殺手、着手禁止地点なのですが・・・、

黒の自殺手の形であると共に、黒が白を完全に囲ってしまう手でもあります。

黒からこれ以上、白に手を出すことが出来ません。

黒が白を完全に囲うことが出来ないため、白生きとなります。

※欠け眼があった場合、それは二眼の眼にはなりません。

着手禁止地点にならない場合

先ほどの説明から言うと、図の赤点部分は黒の自殺手、着手禁止地点なのですが・・・、

黒の自殺手の形であると共に、黒が白を完全に囲ってしまう手でもあります。

→

→  この場合、黒の一手は自殺手と見なされず、白を抜くことが出来ます。

相手の石を抜ける場合、自殺手と見なされることはありません。

コウによる着手制限について

自殺手のほか、コウの形になると一時的に着手禁止地点が生じます。

この場合、黒の一手は自殺手と見なされず、白を抜くことが出来ます。

相手の石を抜ける場合、自殺手と見なされることはありません。

コウによる着手制限について

自殺手のほか、コウの形になると一時的に着手禁止地点が生じます。

例えば、このような形になったとき・・・、

コウのルールがないと、黒も白もずっと抜き合いを繰り返すことになります。

このため、自分の石が抜かれた場合、すぐに取り返すことができない。

というルールになっています。

コウのルールは単純だがめんどくさい

囲碁入門者の方にコウの説明をするのはちょっと難しい。

最初は、こういう着手制限があるんだ位に思っておけばいいです。

※コウの形が生じても、自分の石が抜かれていない場合、すぐに取り返せます。

※自分の石が抜かれても、コウの形でない場合でアタリなら、すぐに取り返せます。

ただし、チベット碁ルールの場合は別。

※一手別のところに打てば、着手禁止の制限がなくなる。

どうしても打ちたい場合には、あらかじめコウ立てを作ったり、コウ材を消費しなければならない。

例えば、このような形になったとき・・・、

コウのルールがないと、黒も白もずっと抜き合いを繰り返すことになります。

このため、自分の石が抜かれた場合、すぐに取り返すことができない。

というルールになっています。

コウのルールは単純だがめんどくさい

囲碁入門者の方にコウの説明をするのはちょっと難しい。

最初は、こういう着手制限があるんだ位に思っておけばいいです。

※コウの形が生じても、自分の石が抜かれていない場合、すぐに取り返せます。

※自分の石が抜かれても、コウの形でない場合でアタリなら、すぐに取り返せます。

ただし、チベット碁ルールの場合は別。

※一手別のところに打てば、着手禁止の制限がなくなる。

どうしても打ちたい場合には、あらかじめコウ立てを作ったり、コウ材を消費しなければならない。

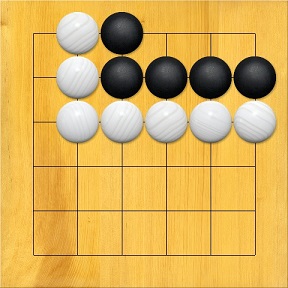

※二眼生きと、相手陣地内での中生き。

相手の陣地内で生きると、相手の陣地が吹き飛ぶと共に、自分の陣地が増えます。

(場合によっては。厚み問題が生じることもありますが・・・)

※二眼生きと、相手陣地内での中生き。

相手の陣地内で生きると、相手の陣地が吹き飛ぶと共に、自分の陣地が増えます。

(場合によっては。厚み問題が生じることもありますが・・・)

※欠け眼を含む二眼もどきと、一手の攻め合い。

相手の大石や種石を潰してください。

※欠け眼を含む二眼もどきと、一手の攻め合い。

相手の大石や種石を潰してください。

※セキ、黒白どちらも手を出せない見合いの状態にしてください。

※三コウによる無勝負(どちらかが妥協すれば回避可能)や隅の四目無条件死などもありますが、

実戦において出てくることはほとんどありません。

どれだけ出てこないかというと、有段者になってからはじめてその形になったという人がいるくらい。

(イッタイドコノダレノコトダロウネ?)

少なくともこれが理解できるなら既に脱初心者の状態です。

TOPに戻る:囲碁入門講座

※セキ、黒白どちらも手を出せない見合いの状態にしてください。

※三コウによる無勝負(どちらかが妥協すれば回避可能)や隅の四目無条件死などもありますが、

実戦において出てくることはほとんどありません。

どれだけ出てこないかというと、有段者になってからはじめてその形になったという人がいるくらい。

(イッタイドコノダレノコトダロウネ?)

少なくともこれが理解できるなら既に脱初心者の状態です。

TOPに戻る:囲碁入門講座